武汉会战,是抗日战争时期中国军队在武汉地区同日本侵略军展开的一场会战。中华民国二十七年(1938年)6月至10月,中国第5、第9战区部队在武汉外围沿长江南北两岸展开,战场遍及安徽、河南、江西、湖北4省广大地区,是抗日战争战略防御阶段规模最大、时间最长、歼敌最多的一次战役 。

此战,中国军队浴血奋战,大小战斗数百次,以伤亡40余万的代价,毙伤日军25.7余万,大大消耗了日军的有生力量,日军虽然攻占了武汉,但其速战速决,逼迫国民政府屈服以结束战争的战略企图并未达到。此后,中国抗日战争进入战略相持阶段。

背景

民国二十七年(1938年)6月中旬,国民政府军委会制定了保卫武汉的作战计划,也规定了战略方针, 其中心思想是立足外线,保持部队高度的机动性,利用地形和工事,逐次抵抗消耗日军,以空间换时间,最后转变敌攻我守的战争态势。按此计划,蒋介石自任总指挥,调集第五、第九战区全部兵力和海空军各一部,沿大别山、鄱阳湖和长江两岸,组织防御,准备持久作战。主要目的一在于以空间换取时间,内、外战线结合,消耗、挫败敌人;二是及早内迁工厂、内运物资、整备军队、加紧生产,作长期抗战准备;三是争取国际上同情和支援,期待国际战场的开辟以彻底战胜日军。

这时,国共两党为了抵御民族大敌,进一步加强合作。7月6日,在武汉召开了国民参政会第一届会议。大会庄严宣告:"中国民族必以坚强不屈之意志,动员其一切物力、人力。为自卫,为人道, 此穷凶极恶之侵略者长期抗战。以达到最后胜利之日为止,"要求全国军民"一切的奋斗,要巩固武汉为中心,以达成中部会战胜利为目标"中国人民要保卫武汉,坚持抗战,日本侵略者要夺取武汉。结束战争,这就构成了当时中日双方在战略上的一场决战。

结果

为保卫武汉,国民政府重新划分战区,制定战略防御部署,将重点放在武汉外围,从6月到10月底同日军展开了一系列英勇的防御作战,使敌在推进途中付出重大代价。在长江北岸,日军在田家镇要塞攻防战中"战死287人(内军官7),负伤866人(内军官15人),合计1150人,预料还要增加"。在长江南岸,在江西马头镇要塞,中国守军与敌恶战8昼夜,予敌大量杀伤。

在富池口(今阳新富池镇)要塞同日军血战近10天,多次击退日军进攻,最后,无耻的日寇竟向国军施放毒气才占领。在庐山南北,国军与敌展开激战,取得万家岭大捷,毙敌3000人,伤敌更多,俘虏30多人,缴获轻重机枪50多挺、步枪1000多枝,军马100余匹。在大别山地区,国军在富金山高地顽强阻击日军,予敌重创,歼敌1000余人,使日军每个连平均减员到40人,营长一级的军官也多有伤亡。同时,国军利用大别山的险峻地形,巧妙阻击日军,激战1个多月,致使日军付出了战死1000人,伤约3400人的代价才得以突破。在河南信阳,国军持续阻击日军,歼敌2600人。

武汉会战期间,中国空军和海军也积极参与了作战。在苏联航空志愿大队的配合下,中国空军鏖战长空,与日军航空兵空中大战7次,击毁日机78架,炸沉日舰23艘,有力地支援了地面部队的作战。中国海军在长江上也进行了激烈战斗,在沿江要塞布置水雷,设置海岸炮,并击沉日舰多艘,有力迟滞了日舰沿江进攻,取得了战略上的成功。

由于国军各处顽强、持续的阻击,各路日军在付出惨重代价后,迟至10月底才完成由东、南、北对武汉的三面包围。然而,国军从持久抗战的战略角度出发,未与敌决战,而是从武汉地区撤退,保存了有生力量。

影响

武汉会战历时4个半月,以国军主动撤出武汉而告结束。就战役而言,日军占领了武汉三镇,并控制了中国的腹心地区,取得了胜利。但就战略而言,则日本并未能实现其战略企图。日本大本营认为"只要攻占汉口、广州,就能支配中国",于是日本御前会议决定发动武汉会战,迅速攻占武汉,以迫使中国政府屈服。为此还规定"集中国家力量,以在本年内达到战争目的"、"结束对中国的战争"。但是,中国政府既未因武汉、广州的失守而屈服,日本的侵华战争也未因日军占领武汉、广州而结束。中国政府在武汉失守后声明说:"一时之进退变化,绝不能动摇我国抗战之决心","任何城市之得失,绝不能影响于抗战之全局";表示将"更哀戚、更坚忍、更踏实、更刻苦、更猛勇奋进",戮力于全面、持久的抗战。而在日军已经占领的后方,大批的抗日人民武装成长起来,大片的国土又被收复。用日军自己的话说,日军占领的"所谓治安恢复地区,实际上仅限于主要交通线两侧数公里地区之内"。因而可以这样说:武汉会战,不仅使日军又遭到一次战略性的失败,而且成为日本由战略进攻走向战略保守的转折点。主要表现在以下两个方面:

1.速战速决的战略方针被彻底粉碎

由于国军的坚强抗击,日本动用了当时能够集结的最大兵力(用于进攻的编制人员约25万人,会战期间曾补充四五次人员,投入的总兵力当在30万人左右),发挥了陆、海、空装备上的绝对优势,苦战4个半月,不但没有歼灭国军的主力部队,没有使国军的抗战意志和战斗力有所减退,反而使日军的有生力量遭到了严重的打击。据日军发表的统计资料,第11军战死4506,负伤17380人 ,第2军战死2300,负伤7600人,还有900病死的 ,连同海军及陆海航空兵的伤亡人数,总计约3.55万人。国民政府军事委员会军令部根据各部队战斗详报统计的日军伤亡人数为25.6万人。很显然,日本发表的数字偏低,而军令部发表的数字则偏高。武汉会战以后,本来就感兵力不足的日军,随着战线的延长,兵力益发感到不足,无力再组织像淞沪、徐州和武汉会战这样大规模的、以攻城略地为目标的战略进攻,而被迫转为战略保守。这就使中国的抗战由战略防御阶段发展为战略相持阶段,日本侵略军则陷入了它自身所最不愿意进行的持久战的泥淖之中,无法自拔,从而导致日本侵华政策的转变:由军事打击为主、政治诱降为辅,改为以政治诱降为主、军事打击为辅;由以主要兵力进行正面战场的作战,改为转移兵力进行敌后战场的"治安"作战。

2.日本国力因损耗过巨而开始急剧表面化

日本是一个岛国,战略物资缺乏,主要依赖输入,而当时日本的经济实力并不很强。据日军战史记载,"七七"事变时日本"储备的黄金,包括发行纸币的准备金,全部只不过十三亿五千万日元";"而对日来说,对战争规模起着制约作用的,实际上还是它的黄金储备量。它意味着日本的正币储备量从最初就限定了这场战争。日本发动了战争,却又千方百计地"谋求早期解决",为了维持侵华战争,"昭和十二年(1937年)从海外输入的军需物资总额达到九亿六千万日元"。到翌年的6月,为了进行武汉会战,"连学校教练用的步枪都被收回",用于装备扩建的军队。更由于兵员的不断增加,国内劳力、粮食、能源均感不足。武汉会战结束后的1939年,日本军费的支出已达61.56亿日元,已远远超出了日本国家的储备量,从而使"日本国力穷困急剧表面化",已经失去了充分保障军队军事物资供应的能力,从而"加重了中央统帅部首脑的痛苦和压力",以致其参谋总长和陆相自称:"外强中干是我国今日的写照,时间一长就维持不住了"。大致在武汉会战之后,日军的编制、装备和部队战斗力,总的来看比会战前有所下降。这也是日本不得不改变其政治和军事战略,企图"以华制华"、

武汉会战中中国广大官兵总体上是英勇顽强的,曾大量杀伤日军,并给日军以重大打击。但由于最高决策者及有些高级将领作战指导上欠妥,以致在消耗敌人的同时过多地消耗了自己(阵亡将士人数,军事委员会统计为254628人,加上负伤超过40万),主要原因是战役上单纯地进行阵地防御,与日军拼消耗。

中国幅员广大,日军可以回避我们的阵地设施,而日军的惯用战法就是迂回包围,即使从阵地防御的角度来看,在作战指导上也有不足与失误:兵力分散,以连绵不断的一线式阵地进行防御战斗,而且逐次使用兵力,缺乏有力的战略预备兵团;会战过程中,经常处于被动地位,处处追随在敌人行动之后,不少措施类似"挖肉补疮";在指挥体系上,受人事关系影响过大,许多兵力调配不是以作战需要为依据,而是按派系及资历任官,职务与所属兵力不适应,造成"屋下架屋,床上叠床"的弊病;命令、报告的转达,自军事委员会至基本战略单位的师,要经过战区、兵团、集团军、军团、军5个层次才能到达,难免贻误战机。

相关历史人物简介

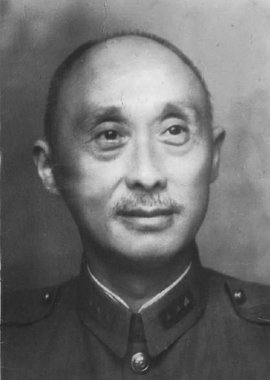

张发奎

张发奎(1896年9月2日-1980年3月10日),又名逸斌,字向华,出生于广东韶关始兴县,汉族客家人 ,军事家、曾任香港崇正总会名誉会长,是旅居香港的客家总会发起人。 曾获授"青天白日勋章"(149号)、首批"抗战胜利勋章"、美国"总统自由勋章"等奖章。

1912年考入广东陆军小学,参加中国同盟会。1925年冬任国民革命军第四军第12师师长,次年参加北伐战争,在攻占汀泗桥、武昌城等作战中,因有战功升任被誉为"铁军"的第四军军长。1927年任第十一军军长,为第二方面军上将总指挥。

抗日战争期间,先后任集团军总司令、兵团总司令、战区司令长官、方面军司令官等职,率部参加过淞沪会战、武汉会战、昆仑关战役、粤北战役、桂柳会战等战役,1945年8月15日,日本宣布无条件投降,张发奎被指定为华南战区受降主官。1945年10月被授予国民革命军陆军二级上将,是著名的抗日名将,有"中国铁将军"的盛誉。

抗战胜利后,任广州行营(后改行辕)主任,1947年改任总统府战略顾问委员会委员。1949年3月任中华民国陆军总司令,7月辞职,去香港定居,直至1980年3月10日病逝。

李品仙

李品仙(1890年4月22日-1987年3月23日),字鹤龄,广西苍梧人,国民革命军陆军二级上将,保定军校毕业,在老同学唐生智手下从排长升到军长,唐生智兵败瓦解后投靠桂系,靠着和白崇禧的同学关系稳步上升。抗战时期出任11集团军司令,在黄绍竑出走,廖磊病死后,他在桂系中的排名仅在李宗仁、白崇禧之下。李品仙治军有方,尤其是抗战时期的188及189模范师,即为他一手栽培。

曾任第十战区司令,安徽省政府主席,去台湾后任邻长,1987年去世。

王缵绪

王缵绪(1886-1960),字治易,四川西充人,1904年入顺庆中学,与刘湘、杨森是同学;1906年考入四川陆军弁目学堂,后转入四川陆军速成学堂炮科,毕业后开始了长达四十年的军政生涯。先后任连长、营长、团长、旅长、师长、军长,抗战初期担任四川省主席;在抗战中恳请赴前线指挥战斗,任国民革命军第二十九集团军总司令;继任第九战区副司令长官、重庆卫戍总司令、中国国民党第六届中央执行委员、制宪国民代表大会和第一届国民代表大会代表等诸多军政要职。1949年12月25日率部起义,促使四川和平解放。

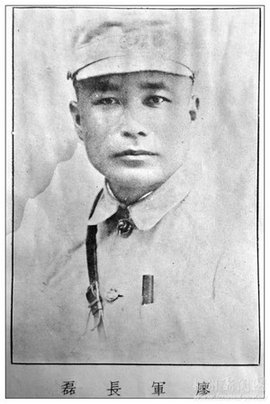

廖磊

廖磊(1890-1939),中国国民党抗日爱国将领,1890年出生于广西陆川,1914年入保定陆军军官学校就读,1916年到湖南唐生智部服役,逐级升为营长、团长、师长、军长。1927年投靠桂系,后在1931年10月25日移防柳州。

1937年七七事变爆发,廖磊任二十一集团军总司令,率第七、四十八两军北上抗日。

1938年,廖磊率部北上,据淮为守,驻节合肥,多次率部向皖东出击,不断歼击日寇,使皖中、皖西的局势得到稳定。

在武汉保卫战中,廖磊以大别山为依托,在黄梅、广济地区构筑工事,顽强抗敌,给日军以沉重打击,使其不能越过一步。

在此期间,廖磊动员广大民众投入抗日战争。1939年5月统计,省动委会工作团、省动委会委托工作团、县属工作团共有107个,团员2400余人。经动委会宣传、动员,组织到农抗会、青抗会、妇抗会等抗敌协会的有40万人,广泛开展包括参军、支前、捐献、宣传等工作。有些接敌地区一个县在24小时之内就能集中数千副担架,投入运输战斗。群众动员的规模和作用都大大超过初建时期。

1939年10月23日,廖磊因突发脑溢血病逝。廖磊至死都惦记着抗战,临终前说:"我不行了,希望你们努力抗战,莫让日寇窜进大别山。"没有对妻子的交待,临终遗言竟然是这样一句话,这是一种摒弃了民族内部矛盾、希望祖国齐心抵御外侵的军人气节。中共领导人周恩来、朱德、叶剑英、彭德怀送去挽联,新四军领导人叶挺、项英、张云逸、戴季英、罗炳辉、彭雪枫等发了唁电,表示对这位抗日爱国将领的深切悼念。

策 划:

莫连光

陈国民

雷四平

于应华

资料整理:梁 钢

图片来源:网 络

审 核:莫连光

图书馆党总支 宣

二O二一年五月二十一日

学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行

学党史、悟思想、办实事、开新局