佛教圣地五台山,五峰耸立、千嶂环护。抗日战争时期,以阜平、五台为中心,中国共产党创立了第一个敌后抗日根据地——晋察冀抗日根据地。这个“敌后模范的抗日根据地及统一战线的模范区”如一把尖刀插向了敌人的心脏。

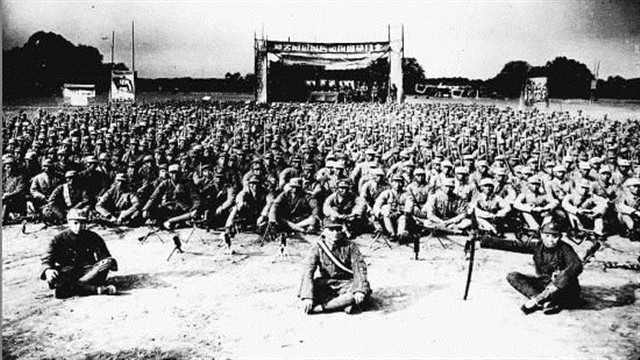

1937年7月,卢沟桥事变爆发后,八路军第一一五师挺进华北抗日前线。“首战平型关,威名天下扬。”在取得抗战开始后的首个胜利之后,一一五师主力南下晋西南,而由政委聂荣臻率领的第一一五师一部及军政干部共3000余人则留驻五台山地区,着手创建敌后抗日根据地。

1937年11月7日,以阜平、五台为中心的晋察冀军区成立,聂荣臻任司令员兼政治委员。

次年1月10日,晋察冀边区军政民代表大会在河北阜平召开,出席会议的有共产党员、国民党员、各抗日军队和抗日群众团体的代表,工人、农民、开明绅士和资本家的代表,蒙、回、藏等少数民族的代表以及五台山寺庙的和尚、喇嘛等140余人,代表着边区30余县的广大民众。会议经过民主选举,成立了晋察冀边区行政委员会。这是共产党领导的第一个敌后统一战线性质的抗日民主政权,它颁布实施的各项政策法令,稳定了社会秩序,根本改变了国民党军队败退和政权垮台后出现的混乱局面,使敌后抗战力量得到迅速发展。

1938年11月,中共中央晋察冀分局成立,分局代表中共中央和北方局,全面领导边区的党、政、军和群众工作。这年年底,晋察冀抗日根据地共辖70余县,拥有居民1200万,武装力量约10万人。

晋察冀抗日根据地的创立与发展,引起了日军极大的恐慌。他们在华北采用军事、政治、经济、文化相结合的“总力战”,连续5次推行“治安强化运动”,对晋察冀抗日根据地进行残酷的“扫荡”“蚕食”。日军还制造了一系列骇人听闻的惨案,实行烧光、杀光、抢光的“三光”政策,制造“无人区”,晋察冀根据地进入艰苦困难的时期。

面对这样的局面,晋察冀分局和晋察冀军区执行中共中央、中央军委的坚持敌后抗战、巩固和扩大抗日民族统一战线的方针政策,建立“三三制”政权,实行精兵简政、减租减息,发展生产。同时,抗日根据地实行主力部队地方化,加强地方部队、主力部队和民兵相结合的方法,采取“敌进我进”“向敌后之敌后伸展”“把敌人挤出去”等军事斗争方针。

在高高的山冈上,在密密的丛林中,在遍地的青纱帐、芦苇荡里,共产党领导的抗日武装锤炼出了一整套令日寇闻风丧胆的战法:麻雀战、地道战、地雷战……

1945年5月,晋察冀根据地军民根据中共中央“削弱日伪,发展我军,缩小敌占区,扩大解放区”的方针,对日、伪军发起大规模夏季攻势,先后发动察南战役、雁北攻势、子牙河战役、大清河战役、热辽战役,消灭日、伪军2万余人,扩大了解放区,将敌人压缩到铁路沿线及主要城市。

同年8月,晋察冀军区在广大群众的支援下,对日、伪军展开大反攻:一部攻夺大同、丰镇等城,一部进攻太原,一部包围北平,一部攻张家口、张北、多伦、沽源,一部攻唐山、秦皇岛等,一部攻天津、塘沽,一部攻石家庄、保定,攻占城市70余座,解放了西迄同蒲铁路,东到渤海、锦州,南临正太路、石德路,北至多伦、赤峰的广大地区,使晋察冀根据地与晋绥、晋冀鲁豫、山东根据地和东北解放区连成一片。

“到敌人后方去,把鬼子赶出境。不怕雨,不怕风;抄后路,出奇兵;今天攻下来一个村,明天夺回来一座城。叫鬼子顾西不顾东,叫鬼子军力不集中……”从晋察冀根据地开始,敌后根据地如同四散的火星迅速形成燎原之势,为取得抗战胜利做出了巨大的贡献。

2.陕甘宁边区

抗日战争时期,陕甘宁边区是中共中央领导全国人民抗战的中心,是八路军、新四军等敌后战场抗日武装的指挥中枢和总后方。陕甘宁边区政府在东有日军进攻,南、西、北三面有国民党军包围封锁,内有土匪特务大肆破坏的形势下,认真执行抗日民族统一战线政策,建立“三三制”(即抗日民主政权中的共产党员、左派进步分子、中间派大体各占1/3)政权,实行减租减息、精兵简政和拥军优属、拥政爱民,开展大生产运动和经济、文化建设。边区驻军八路军留守处(后改称后方留守兵团,编入陕甘宁晋绥联防军)在边区人民和人民自卫军的配合下,消灭土匪,打退日军对边区黄河防线的进攻,战胜国民党的军事摩擦和经济封锁,巩固了边区政权,安定了社会秩序,保卫了中共中央和中央军委领导机关的安全。陕甘宁边区是抗日战争时期中国共产党领导下的模范抗日根据地。

3.晋西北和大青山抗日根据地

按照中央的指示,1937年9月下旬,贺龙、关向应率第一二O师师部及第三五八旅进入山西省神池县八角堡地区。主力部队向同蒲铁路、雁门关出击,一度夺取雁门关,截断日军后方交通,配合了忻口战役。10月1日,关向应率政治机关大部和教导团共700多人到达岢岚,随即组成工作团,分赴山西省朔县、偏关、临县等14个县,开展游击战争和群众工作。续范亭率领的动委会和新军部队1万余人也进入晋西北地区。在中共晋西北临时区委员会及牺盟会、动委会的配合下,八路军广泛宣传抗日救国十大纲领和抗日民族统一战线政策,收编散兵游勇,安定社会秩序,发动群众,组织抗日武装。到1938年1月,第一二0师由两个旅三个团8200余人,扩大到六个团共2.5万余人。晋西北各县都成立了1000至2000人的自卫军或游击队。

1938年,八路军120师在大青山地区开辟,晋绥抗日根据地最早的雏形。主要区域为东起同蒲路北段,与晋察冀北岳区相接;西至黄河,与陕甘宁边区隔河相连;南至汾(阳)离(石)公路,与晋军驻区毗邻;北至清水河,与大青山区连接。晋绥抗日根据地是陕甘宁边区的门户,使日军始终未能越过黄河进犯陕甘宁边区,保卫了延安和党中央,并确保了党中央与敌后各根据地联系的交通线。

4.晋冀鲁豫抗日根据地

由八路军129师以太行山为中心建立,地处华北南部和华中北部,位于潼关、徐州、德州、太原之间,分晋冀豫和冀鲁豫两个军事战略区,控制着津浦、平汉、同蒲、正太、德石、陇海等铁路,处于战略枢纽的重要地位,是南北抗日根据地的联合点,总面积约30万平方公里。

晋冀鲁豫抗日根据地在战略上与友邻各抗日根据地唇齿相依,相互呼应,成为全国七个较大的抗日根据地之一。到抗日战争胜利时,拥有县城80余座,面积18万余平方千米,人口2400余万,军队近30万人,民兵近40万人。抗日根据地军民共歼灭日伪军42万余人。

5.山东抗日根据地

1937年10月,日军侵入山东。中共山东省委(书记黎玉)根据中共中央关于迅速发动群众,开展游击战争,建立抗日根据地的指示,于7月~1938年夏,先后在徂徕山等十多个地区领导举行抗日起义,建立武装,开展游击战争,为山东抗日根据地的创建奠定了基础。1938年5月,中共山东省委扩大为苏鲁豫皖边区省委,郭洪涛任书记(12月改为中共中央山东分局)。6月起,根据中共中央指示,山东各地起义武装使用八路军抗日游击支队番号,分别在鲁中、鲁西、鲁南、胶东、清河等地区开辟抗日根据地。12月,统一编成八路军山东纵队,张经武任指挥,黎玉任政治委员。同年9月,八路军第115师第343旅政治委员萧华率军政干部百余人由山西到达冀鲁边区,同当地抗日武装会合,统一整编为八路军东进抗日挺进纵队,创建冀鲁边抗日根据地。由第115师第343旅第685团改编的苏鲁豫支队于年底到达(微山)湖西地区后,与山东纵队挺进支队合编,创建了以丰县、沛县为中心的湖西抗日根据地。

1939年3月,第115师代理师长陈光、政治委员罗荣桓率师部和第343旅第686团进入山东,先后与山东纵队第6支队、苏鲁支队等部会合,开辟、扩大和巩固了鲁西、泰西、鲁南抗日根据地。8月,八路军第1纵队成立,徐向前任司令员,朱瑞任政治委员,统一指挥山东省及冀鲁边、苏北等地区的八路军部队。8月9日,成立山东军政委员会,统一领导山东党政军民工作,朱瑞任书记。10月,朱瑞接任中共中央山东分局书记。中共山东分局执行发展进步势力,争取中间势力,孤立顽固势力的方针,开展统一战线工作,团结国民党军鲁苏战区总司令于学忠领导的东北军,对以国民党山东省主席沈鸿烈为首的顽固派进行了有理、有利、有节的斗争。1940年6月,苏鲁豫皖边区和苏皖地区划归中原局领导。7月,山东省召开工、农、青、妇、文化各界联合大会,选举产生山东省临时参议会,范明枢任参议长;选举产生行使政府职权的山东省战时工作推行委员会,黎玉任首席组长(后改称主任委员)。到年底,先后建立了鲁西、清河2个行政主任公署、12个专员公署、79个县的抗日民主政权。山东省统一的民主政权的产生和各级民主政权的建立,标志着包括鲁西、鲁中、湖西、鲁南、滨海、胶东、清河、冀鲁边等地区,拥有人口1200万,土地3.6万平方千米的山东抗日根据地的形成。

6.晋西南抗日根据地

晋西南根据地是陕甘宁边区东面的屏障和联系晋冀豫根据地的纽带。八路军出师之初,中共中央和北方局、山西省委就派出大批干部到晋西南开辟工作。

1938年2月至3月,日军向晋西南进犯。国民党军队在日军的大举进攻下作鸟兽散,日军先后占领介休、孝义、隰县等地,吕梁山部分地区成为敌后。这时,八路军第115师师部率第343旅立即进入吕梁山区,在孝义之兑九峪等地打击进犯日军,歼敌一部。同时派出工作队发动群众,建立地方武装。3月1日,第115师师长林彪被阎锡山部哨兵误伤后送回延安,由陈光代理师长,和师政治委员罗荣桓一起指挥部队。

日军占领临汾后,一路沿同蒲路南下,占领风陵渡;另一路西侵大宁,妄图强占黄河渡口,进犯陕甘宁边区。八路军第115师同日军展开战斗。1938年3月14日至19日,八路军第115师在隰县午城和蒲县井沟地区同敌人激战5天5夜,消灭日军1000余人,焚毁汽车60余辆,缴获骡马200余匹、山炮2门及枪支、器材一部分。敌人被迫东撤。八路军第115师的作战,保卫了陕甘宁边区,为建立晋西南抗日根据地创造了条件。

7.晋西北根据地

晋西北根据地位于同蒲路以西、绥远中部以南、汾(阳)离(石)公路以北、黄河以东,是陕甘宁边区东面的屏障,还是中共中央联系华北敌后各抗日根据地的枢纽。1937年9月下旬,贺龙、关向应率八路军第120师进入晋西北地区。不久向南北两个方向扩展。北路以雁北支队挺进平鲁、左云、右玉等县,开展游击战争。南路大致由关向应率700余人的工作团,分赴朔县、偏关、临县、岚县等14个县,在牺盟会配合下,建立各级战地动员委员会,成立游击队和自卫军,使抗日武装迅速扩大至1万余人。同时,宋时轮领导的第120师一部以宋时轮支队名义活动于朔县以北,大同、怀仁以西地区;第359旅活动于雁门关、崞县、忻县以西地区;第358旅活动于太原以西、交城以北地区,分散开展游击战争,建立以管涔山脉为依托的抗日根据地。

随着抗日根据地的建立,八路军第120师由出师时的3个团,扩大到6个团2.5万人。各县还成立1000人到3000人的游击队或自卫军,为晋西北根据地的进一步发展奠定基础。太原失守后,续范亭率领第2战区战地动员委员会和抗日武装1万余人来到晋西北,同八路军一起开展对日作战。

8.华中抗日根据地

1938年3月至4月间,由新四军第一、二、三等支队建立,以茅山为中心,主要包括江苏绝大部分,安徽、湖北、河南、浙江和湖南的一部分。至1940年年底,新四军即解放了江、淮、河、汉之间的广大国土和人民,建立了皖中、皖东、皖东北、苏南、苏中、苏北、豫皖苏、皖南等根据地,军队由组建时的1万余人发展到10万余人。

在八年全国抗战中,华中抗日根据地军民同日伪军作战1.9万余次,歼灭日伪军31.7万余人。至9月,华中根据地已建有164个县级政权,面积达26.8万平方千米,人口4346万。

策 划:

莫连光

陈国民

雷四平

于应华

资料整理:梁 钢

图片来源:网 络

审 核:莫连光

图书馆党总支 宣

二O二一年五月二十八日

学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行

学党史、悟思想、办实事、开新局