国内背景

1945年,当中国人民的抗日战争结束之时,中国国内的阶级矛盾逐渐上升为社会的主要矛盾,即在美国支持下,以国民党为代表的大地主大资产阶级妄图篡夺抗日战争的胜利果实,建立全国性的独裁统治,与以中国共产党为代表的人民大众热切要求建立独立、自由、民主、统一和富强的新中国的斗争,成为抗日战争胜利后国内形势的显著特点。如何解决这一矛盾成为非常紧迫的,关系和影响着未来中国命运与前途的重大课题。

抗战胜利前夕,国共两党几乎在同一时期召开了全国代表大会。中共七大从4月23日开至6月11日,国民党六全大会则是从5月5日开至21日。毛泽东在中共七大上作《论联合政府》的报告,提出彻底消灭日本侵略者,废止国民党一党专政,建立民主的联合政府,争取人民的自由,实行农村改革,发展民族工业,发展文化教育事业,团结知识分子,争取少数民族在政治、经济、文化的解放和发展,建立和平、独立、民主的外交等。提出"民主的联合政府",显然是对国民党一党专政的挑战,国民党六全大会很快就作出强烈的反应,坚决拒绝中共建立联合政府的建议。决定于11月12日召开"国民大会"。蒋介石还在政治总报告中说:"今天的中心工作在于消灭共产党!日本是我们外部的敌人,中共是我们国内的敌人!"

从1945年1月以来,国民党军队一直没有放松对中共武装力量的压迫和打击。国共之间剑拔弩张的形势,吓坏了中间人士,他们担心大规模内战的发生。以褚辅成为首的7名参政员于6月2日致电毛泽东、周恩来,希望国共继续商谈,从速完成团结。中共中央十分体谅褚辅成等的良苦用心,于16日复函,恳切表示出和平的意愿,"倘因人民渴望团结,诸公热心呼吁,促使当局醒悟,放弃一党专政,召开党派会议,并立即实行最迫切的民主改革,则敝党无不乐于商谈。"电报还邀请他们前往延安。

中共中央对和平表示出积极的态度,甚至作出一定的妥协,并准备在万不得已的情况下,只要国民党改变反共政策,可以考虑承认"独裁加若干民主"的解决方式。

1945年8月5日,中国民主同盟发表《在抗战胜利声中的紧急呼吁》,提出"民主统一,和平建国"的口号,民盟政治报告认为,抗战胜利后,是"中国建立民主国家千载一时的机会",民盟的任务,"就是研讨怎样把握住这个千载一时的机会,实现中国的民主,把中国造成一个十足道地的民主国家"。

黄炎培从延安回到重庆后,与胡厥文、章乃器、施复亮、李烛尘等共同筹备组织中国民主建国会,宣称:愿"以纯洁平民的协力,不右倾,不左袒,替中国建立起来一个政治上和平奋斗的典型"。主张对美苏采取平衡政策,对国共取调和态度,要求政治民主、经济和思想自由。第三党负责人章伯钧向记者发表谈话,要求国民党"立即结束党治,实行民主,给人民以民主权利,并承认现有一切抗日民主党派合法地位"。

和平、民主,成为战后中国的关键词,蒋介石正是接过这些口号,作为邀请毛泽东来渝的重要理由。

国际背景

在第二次世界大战中崛起的美国,倚恃强大的经济和军事实力,积极向全球扩张,企图建立由美国主宰的世界秩序。美国对华政策的目标是:建立一个表面上保持独立,实际上听命于美国的中国,以便"遏制"苏联。从这个目的出发,自第二次世界大战后期起,美国的对华政策由"援华抗日"转变为"扶蒋反共",这一政策成为中国人民民族解放道路上的主要障碍。苏联为避免爆发新的战争,保持其远东的安宁环境,在诸多问题上亦采取妥协退让政策,承认美国在远东的领导地位,支持在蒋介石的领导下统一中国,并于1945年8月14日签订了《中苏友好同盟条约》。苏联领导人一方面防止美国插手东北,一方面向国民政府表示,中共没有能力领导统一中国,只承认并支持国民政府这个"唯一合法政府",甚至向中共表示,"如果打内战,中华民族有毁灭的危险。"

蒋介石目的

重庆谈判之前,蒋介石军队由于抗战大多退回西北、西南地区,当时共产党还没有做好打内战的各方面准备,谈判可以拖延时间,调拨军队。如果共产党不去,蒋介石就可以说共产党拒绝和平谈判,从而发起内战,责任都在共产党。

中国共产党目的

当时毛泽东去重庆谈判,共产党还是对国民党抱有幻想,尽一切可能争取国内和平,希望可以实现和平、民主的建国目标。另一方面也是为了揭穿蒋介石的假和平的阴谋。

中共代表

中共代表团以毛泽东为首,辅以了解全局、富有谈判经验、机智灵活、刚柔相济的周恩来、王若飞。

国民党代表

国民党代表团由蒋介石操纵,指派政治上老练通达,能严格按照自己的既定方针办事,且主张用政治方法解决中共问题的资深官员组成。除了蒋介石之外,主要有王世杰、张群、张治中、邵力子。

外国代表

毛泽东陪同:赫尔利;蒋介石顾问:端纳;苏联大使:彼得罗夫。

重庆谈判前,蒋介石打了3封电报,邀请毛泽东到重庆共商国是。毛泽东则回复3封电报。

1945年8月23日,中共中央政治局为此在延安枣园召开了扩大会议。

在会上,毛泽东把这种联合政府称为"独裁加若干民主"的形式。他说:"我们参加这样的政府,就是要进去给蒋介石'洗脸',而不是'砍头'。这就是七大时讲的长期迂回曲折的道路;走这个弯路将使我们党在各个方面达到更成熟,中国人民更觉悟,然后建立新民主主义的中国。"

不过,人们最关心的还是他的安全问题。深入虎穴与"杀人如草不闻声"的蒋介石谈判,能够安全返回吗?毛泽东是做好了最坏打算的。临行前,他不但建议由刘少奇代理自己的职务,还建议书记处增补陈云、彭真二人为候补书记,以便在毛、周二人都不在的情况下,书记处还能保持5人开会。

在赴重庆谈判前的政治局会议上,毛泽东说:"我准备坐班房……如果是软禁,那也不用怕,我正是要在那里办点事。现在苏联红军不入关,美国军队不登陆,形式上是中国自己解决问题,实际上是三国过问,三国都不愿中国打内战,国际压力是不利于蒋介石独裁统治的。中苏条约有利于中国人民,苏联红军攻占东三省是有很大影响的。所以,重庆是可以去和必须去的。"

8月28日,毛泽东到达重庆的当天,蒋介石在林园官邸为他举行了欢迎宴会。席间,毛泽东称蒋介石为"委员长",蒋介石则称毛泽东为"润之"。会后,蒋介石还邀请毛泽东在林园下榻。一对较量了十几年的老对手再次聚首,气氛似乎相当融洽。

对于毛泽东的到来,蒋介石心中还是很得意的。他在8月30日的日记中写道:"毛泽东果应召来渝,此虽威德所致,而实上帝所赐也。"

"应召"二字把蒋介石高高在上的心态表露无遗。他从未以平等之心看待中共,在他心目中,国民党与共产党更像封建时代的一种君臣关系。在这样的心态下,谈判注定不会顺利。

9月3日,经过几天的交换意见之后,共方向国方正式提交了11条谈判要点。其中包括拥护三民主义、拥护蒋主席的领导地位、惩治汉奸、停止武装冲突、承认各党派合法地位等等。而最关键的问题在于政权和军队。

谈判要点的实质就是解放区政权和人民军队的整编问题。在解放区问题上,共产党提出由共产党人担任山西、山东等五省解放区所在地的省主席,担任解放区广为分布的广东、湖北等六省的副主席,以及北平、天津、青岛、上海四个特别市的副市长;而国民党则只允许共产党参加政府,各解放区官员都需要国民党认可才能继续留任。军队问题上,共产党提出将人民军队整编成16个军48个师;而国民党坚持最多只允许保留12个师。双方的期望值,相差十万八千里。

看过共产党方面的这份方案后,蒋介石对国方代表王世杰、张治中等人说:"中共代表昨日提出之方案,实无一驳之价值。"在他看来,只有"实行三民主义"和"拥护蒋主席之领导地位"这两条才具有诚意,其他各条"在内容与精神上与此完全矛盾"。

其实,中共在筹备这次和谈时是做了相当大让步的。在1945年9月4日双方的"第一次谈话纪录"中记录着这样一段话,周恩来对国方代表邵力子说:"认为联合政府既不能做到,故此次并不提出,而只要求各党派参加政府……"

周恩来此处提到的"联合政府"问题,实是一桩公案。

1944年11月,当时担任美国总统私人代表的赫尔利自告奋勇到延安调停国共矛盾。刚刚上任的赫尔利信心满满,认为自己一定能做成这个和事老。

在与赫尔利谈判时,中共领导人提出了五点协定草案,其核心问题就是把国民政府改组为包括各党派在内的联合政府,并提出各党派享有平等地位。赫尔利觉得共产党的提议很公平,没有什么不合理,便欣然同意了。

可当赫尔利拿着协议,兴冲冲返回重庆时,却被蒋介石兜头泼了一盆凉水。蒋介石明确表示,国民党绝不可能与共产党相提并论,联合政府云云更是休想,接受这个协议就意味着国民党的彻底失败,必然导致中共控制政府。

在蒋介石的头脑中根本没有"多党"的概念,更不可能承认联合政府,他能接受的最大限度是共产党人来国民政府中"做官"而已。

原本就是蒋介石说客的赫尔利,看到自己与中共的协议受到如此强烈的抵制,又马上翻了脸,很快给中共发来了与五点协议背道而驰的三点协议。从这次反复中,共产党也明白,想让蒋介石接受联合政府的方案,无异于与虎谋皮。

为了表达诚意,在重庆谈判前,中共就在方案中有意隐去了"联合政府"的提法,只提出"参加政府"。这无疑是承认了国民党在政府中的主导地位。但即便是这样,蒋介石还是认为中共要求得太多。斗争的焦点是军队和解放区问题。

谈判从一开始,便陷入了僵局。

经过43天的艰苦谈判,1945年10月10日,国共双方代表签订《政府与中共代表会谈纪要》,即《双十协定》,并公开发表。国民党政府接受中共提出的和平建国的基本方针。双方协议"必须共同努力,以和平、民主、团结、统一为基础","长期合作,坚决避免内战,建设独立、自由和富强的新中国"。双方还确定召开各党派代表及无党派人士参加的政治协商会议,共商和平建国大计。这是重庆谈判最重要的两项成果。此外,谈判还达成迅速结束国民党的"训政",实现政治民主化;党派平等合法;释放政治犯等协议。

历史意义

重庆谈判的举行和双十协定的签订,表明国民党方面承认了中共的地位,承认了各党派的会议,使中国共产党关于和平建设新中国的政治主张被全国人民所了解,从而推动了全国和平民主运动的发展。重庆谈判作为战后中国的重大政治事件,把国共两党的合作推进到了一个崭新的高度,在某种意义上决定了战后中国的政治走向和政治格局,同时也为国共两党关系的发展留下了宝贵的历史经验。

历史教训

尽管重庆谈判的政治闹剧本质和它注定破产的历史结局,几乎毫无正面意义可言,但是,它毕竟公开提出和论列的三条原则,即政治民主化、军队国家化、党派平等合法化,却是中国从1911年到1945年间政治教训的真实总结。应当承认,自从孙中山所提"三民主义"、"五权宪法"以来,自从抗战以来,重庆谈判中两党公开倡言和认同的"三化",是对中国几十年深重灾难的沉痛反思,是中国社会对两党两军的天然要求,是中国真正走向和平、民主、宪政和现代化的必备前提,也是中国结束战争、流血,避免专制独裁极权复辟的必由之路,更是中国真正实现民族复兴、国家统一并以现代伟大国家的风范和品质跻身世界民族之林的历史基础。

相关历史人物简介

黄炎培

黄炎培(1878年10月1日—1965年12月21日),号楚南,字任之,笔名抱一,江苏省川沙县(今上海市浦东新区)人。中国教育家、实业家、政治家,中国民主同盟主要发起人之一。他以毕生精力奉献于中国的职业教育事业,为改革脱离社会生活和生产的传统教育,建设中国的职业教育,作出过重要贡献。1965年12月21日逝世于北京。

胡厥文

胡厥文(1895.10.7 - 1989.4.16)又名胡保祥,上海嘉定人。著名爱国民主人士、政治活动家、杰出实业家。

历任中华职业教育社上海分社主任,中华职业教育社第三届理事会理事,第四届理事会理事、代理事长,第五届理事会理事长。

章乃器

章乃器(1897年3月4日-1977年5月13日),原名埏,字子伟,又字金锋,别名嘉生 ,汉族,浙江青田人,中国近代政治活动家、经济学家、金融学家、银行家、社会活动家 和收藏家 ,爱国民主先驱,救国会"七君子"之一。

曾任浙江实业银行副总经理,创办《新评论》月刊。1932年创立国内第一家中国人自办的信用调查机构--中国征信所,自任董事长。1936年5月成立全国救国联合会,通过由他起草的《抗日救国初步政治纲领》。是年11月23日,章乃器等七人被国民党政府逮捕,爆发了震惊中外的"七君子事件"。抗日战争时期,任安徽省政府委员、财政厅厅长等职。1945年12月16日,在重庆发起成立"中国民主建国会"(简称"民建"),任中央常务委员。

新中国成立后,历任中央人民政府政务院政务委员,中央财经委员会委员,中央人民政府粮食部部长,中国民主建国会中央副主任委员,全国工商联副主任委员。 生平著述甚多,有《章乃器论文集》、《激流集》等。 章乃器曾将收藏的1192件文物捐献给故宫博物院 ,名留故宫博物院景仁宫内的"景仁榜"。

施复亮

施复亮(1899-1970),,原名施存统,是早期活动家、领导者。曾用名方国昌、光亮、子元、施伏量等,源东乡叶村人。

民国8年(1919),发表《非孝》之文,名扬大江南北。民国11年(1922),在中国社会主义青年团第一次全国代表大会当选为团中央书记。建国后,任劳动部第一副部长,一、二、三届全国人代会常务委员会委员,全国政协委员。为著名文学家、翻译家、社会活动家。

李烛尘

李烛尘(1882-1968),男,1882年9月15日出生于湖南省永顺县毛坝乡。从资本家到红色资本家,从为共产党做事到就任中国化学工业部副部长,其间经历了几十个年头。在这几十年的岁月里,他走完了人生的跋涉之路,经历了时代的风风雨雨、坎坎坷坷。尽管这风雨已不似抗日战争、解放战争那般持久剧烈,这坎坷也不似炼盐、制碱、造酸那般起伏跌宕,然而它也毕竟还像一柄重锤,时时敲击着李烛尘那逐渐衰老却不麻木的大脑和神经。李烛尘经营化工企业有方,为我国民族资本化工事业的发展做出了卓越的贡献。

章伯钧

章伯钧(1895年11月17日-1969年5月17日),安徽桐城人,中国政治活动家 ,爱国民主人士,中国农工民主党创始人和领导人之一,曾任中央人民政府委员,政务院政务委员,中国民主同盟副主席,农工民主党主席,中华人民共和国交通部长,《光明日报》社社长。是第一届全国人大代表,第一、三届全国政协常委,第二届全国政协副主席,第四届全国政协委员。

王若飞

王若飞(1896年10月-1946年4月8日),幼年原名大伦,小名运笙(运生)、荫生,号继仁,曾用名王度、雷音,参加革命深入敌后化名黄敬斋,出生于贵州安顺,杰出的共产主义先驱、中共领导人,老一辈无产阶级革命家,著名的"四八"烈士。

青年时代,王若飞参加过辛亥革命和讨伐袁世凯运动。1922年6月,王若飞与赵世炎、周恩来等发起成立"旅欧中国少年共产党",积极从事马列主义的宣传。1923年由法国共产党党员转为中国共产党党员,先后任豫陕区党委书记,中共中央秘书长,江苏党委省农委书记,并作为中共代表团代表之一,与毛泽东、周恩来赴重庆谈判,同国民党政府签订了著名的《双十协定》。1946年4月8日,王若飞乘飞机回延安,因飞机失事于山西兴县黑茶山不幸遇难,终年50岁。

2009年,王若飞被中央宣传部、中央组织部等11个部门评为"100位为新中国成立作出突出贡献的英雄模范人物"。

王世杰

王世杰(1891年3月10日-1981年4月21日),字雪艇,湖北崇阳人。中华民国时期著名政治家、教育家、武汉大学首任校长。

早年就读于湖北优级师范理化专科学校,1911年为参加武昌起义,毅然在天津北洋大学采矿冶金科肄业,后留学英、法,1917年获英国伦敦大学政治经济学士,1920年获法国巴黎大学法学研究所法学博士。回国后曾任教于北京大学,与胡适等创办《现代评论》周刊 。后转投中国国民党,进入政界。历任国民政府法制局局长,湖北省政府委员兼教育厅长,海牙公断院公断员,武汉大学校长,教育部长,军事委员会参事室主任兼政治部指导员,中国国民党中央宣传部长,中央设计局秘书长。曾一度任国民参政会主席团主席。1945年当选中国国民党中央监察委员,并出任外交部长,1945年8月14日赴苏联代表蒋介石签定《中苏友好条约》,嗣任巴黎和会代表团团长。1946年选任"制宪国代",1948年当选中央研究院院士。赴台湾后,于1950年出任"总统府秘书长",后因案辞职。1958年复出,任"行政院政务委员"。1962年任"中央研究院"院长,兼任"中华文化复兴运动推行委员会"常委。1970年受聘任"总统府资政"。中国国民党第七至十二届中央评议委员。1981年4月21日病逝于台北荣民医院,终年90岁。

1949年11月20日,与胡适、雷震、杭立武等自由派知识分子创办《自由中国》杂志。

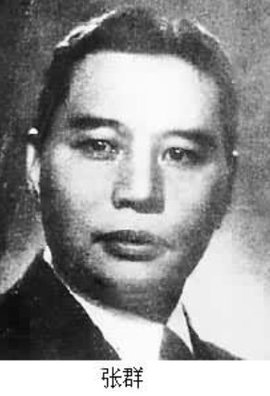

张群(1889.5.9-1990.12.14),字岳军,四川省华阳县(今属天府新区)人,国民党元老。早年就读保定陆军速成学堂,1908年赴日本,就读振武学堂,与蒋介石为同学,其后曾参与辛亥革命、二次革命、护法运动等。1927年起先后任国民政府兵工署长,上海市长,湖北省主席,国民政府外交部长(1935.12-1937.3);之后历任国民党中央政治会议秘书长,行政院副院长(1938.1-1939.12),四川省政府主席等职。抗战胜利后作为国民党方面三个代表之一参与国共谈判。1947年4月到1948年5月任行政院长,后任重庆绥靖公署主任,西南军政长官,行政院政务委员。1990年12月14日病逝台北。

张治中

张治中(1890年10月27日--1969年4月6日),原名本尧,字文白,安徽省巢县(今巢湖市)黄麓镇洪家疃人,黄埔系骨干将领,中国国民革命军陆军二级上将,爱国主义人士。1932年"一·二八"淞沪会战时任第五军军长,在上海抵抗侵华日军;1937年11月,任湖南省主席,因失误导致"11.13长沙大火"事件而被革职。1945年,调任国民党军事委员会政治部部长兼三民主义青年团书记;1949年,致电陶峙岳将军和新疆包尔汉主席,促成新疆和平解放;1969年在北京病逝。

张治中在国民党任职期间受到蒋介石的认可和重用,但是由于他坚持国共两党和平共处,因而被国民党称作叛徒。解放战争后,鉴于张治中对中国和平做出的贡献,被称为"和平将军"。有张治中故居留作纪念。

邵力子

邵力子(1882年12月7日-1967年12月25日),原名邵景泰,字仲辉,号凤寿。浙江绍兴人。中国近代著名民主人士,社会活动家,政治家、教育家。复旦大学杰出校友,早年加入同盟会,并与柳亚子发起组织南社,提倡革新文学。民国九年(1920年)加入上海共产主义小组,1921年加入中国共产党。主持上海《民国日报》,任总编辑。

民国十四年(1925年)任黄埔军校秘书长,参加国民党改组工作。十五年(1926年)退出中国共产党。十六年(1927年)后,历任甘肃省主席、陕西省主席、国民党宣传部部长、驻苏联大使等,主张国共合作。中华人民共和国成立后,曾任全国人大常委、政协常委,民革常委等。

赫尔利

帕特里克·杰伊·赫尔利Patrick Jay Hurley (1883年1月8日-1963年7月30日),共和党人,美国陆军少将,政治家,外交家印第安人,早年为律师,后来是赫伯特·胡佛政府的的战争部长,二战中曾作为总统代表广泛出使世界各地,1944年任驻中国大使,曾试图调节国共争端,但失败。1946年回国后曾三次竞选参议员,都失败。

端纳

端纳(1875-1946),是中华民国时期中国政坛上最为活跃的西方人。1875年出生于澳大利亚新南威尔士州,1898年成为新闻记者,1903年赴远东采访,先在香港接受《德臣报》聘请担任副主编,并结识革命党人胡汉民、宋耀如等人。1911年,端纳作为《纽约先驱报》驻中国记者的身份抵达上海。孙中山回国后,端纳担任孙中山的政治顾问,参与起草中华民国第一个政治纲领《共和政府宣言》。端纳曾经首先获得袁世凯签订的《二十一条》卖国协议,并在《泰晤士报》发表,引起中外轰动。

西安事变爆发后,端纳作为调停人,在西安参加谈判,数次往返南京与西安之间,对和平解决西安事变有一定的贡献。端纳始终希望中国发展民主政治,1940年因为和蒋介石意见不和,辞职离开中国,环游太平洋。

1941年,太平洋战争爆发,宋美龄急电端纳希望他回中国助战,端纳在回中国途中,经过被日军占领的菲律宾时被关入集中营。1

945年2月,应蒋介石要求,美国远东地区司令麦克阿瑟组织了一次"洛斯巴尼斯"行动,用空降兵占领了集中营解救端纳,将端纳用美军直升机送往珍珠港海军基地医院疗养。但此时端纳的身体状况已经十分不好,遂于1946年病逝。

彼得罗夫

阿波隆·亚历山德罗维奇·彼得罗夫(1907-1949),苏联外交官,驻华大使(1945-1948),研究中国古代哲学,对王弼哲学尤其用功,为苏联著名中国哲学专家。1940年来华,曾任苏联驻华(重庆)大使馆一等秘书、大使馆参赞,1943年回国任外交部情报司司长、苏联外交人民委员部出版局副局长(1943-1945年),1945年8月再度来华,任苏联驻华大使,同年8月协助外长莫洛托夫同国民党政府外交部长签订《中苏友好条约》。曾参与主编《中国-历史、经济、文化争取民族独立的斗争》。1949年死于莫斯科。

策 划:

莫连光

陈国民

雷四平

于应华

资料整理:梁 钢

图片来源:网 络

审 核:莫连光

图书馆党总支 宣

二O二一年六月九日

学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行

学党史、悟思想、办实事、开新局